杨豪良 著

《于志学冰雪画派艺术研究》连载之一

第一章 于志学的冰雪山水画

为什么于志学先生当年能顶住那么大阻力,为表现北国的冰雪风光,为传播“冷文化”坚忍不拔,九死一生,其最大的动力就在于冰雪大自然的无限魅力。

冰雪,最能激发人的勇气

冰雪,最能凝练人的品格

冰雪,最能考验人的意志

冰雪,最能陶冶人的心灵

这就是为什么我们冰雪画家对冰雪所怀的深深情愫,那种执着,那种依恋,那种全力以赴,不仅仅在于冰雪本身迷人的美丽壮观,同时还有冰雪大自然所象征的文化意义以及冰雪包容的无限丰富的哲学寓意。[ 卢平:《与阿尔山冰雪共舞》,《美术报》,2011年1月29日第9版。]

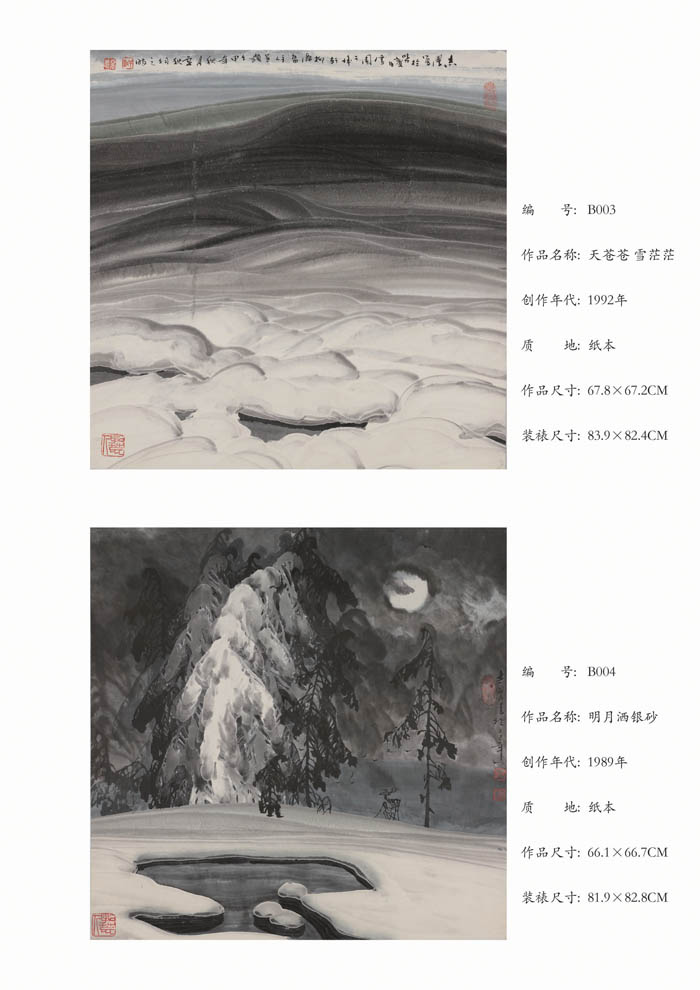

(现藏于黑龙江群力美术馆)

这里所说的于志学是中国现代冰雪绘画的创始人,其所开创的矾墨冰雪画是前无古人的,并且解决了传统中国画中不能直接画冰雪的千古疑难,其最初的切入点是冰雪山水画,而后随着探索的不断深入扩展为整个冰天雪地所容纳之万物都能够成为笔下景致,除了关外的北国风光作为其笔下的常客以外,南极、北极、珠穆朗玛峰之冰雪,黄山等南方冰雪,莫不能形神兼备地充分表现。与此同时,在研究冰雪绘画技术的基础上而提出的“冷文化”和“冷逸之美”以及一系列中国绘画创作与发展的新观点、新理论,也成为文化百花园中的一道引人瞩目的风景,并奠定了冰雪绘画的理论基础。这里所说的冰雪画家是包括了于志学在内的一批从事冰雪绘画创作的人,因为于志学除了自己画冰雪山水,还毫无保留地将绘画技法、理论思想传播开来,吸引了一大批追随者,渐次形成冰雪画派,让更多的画家与雪共舞,一起打造冰雪画派,传播冷文化。于是,有了于志学及其冰雪画派艺术的蔚为大观,有了中国绘画史上新的创造和感动。雪有四美:落地无声谓之静也,高下平铺谓之匀也,沾衣不染谓之洁也,洞窗辉映谓之明也。其实,冰雪带给人们的感受与想象还有很多很多。所以,冰雪大自然之无限魅力“不仅仅在于冰雪本身迷人的美丽壮观,同时还有冰雪大自然所象征的文化意义以及冰雪包容的无限丰富的哲学寓意”。极地人有一句话说得非常耐人寻味:“雪是哲人冥思”[ 转引于于志学:《诗化冰雪》,卢平主编:《冰雪画派》(下),哈尔滨:黑龙江美术出版社,2010年,第474页。],如果说“雪是哲人冥思”的话,那么于志学冰雪山水画的横空出世则更是一种智慧之舞,其中融入了哲人之思、勇者之乐、勤者之获、仁者之爱和学者风范,更有深刻的文化使命感。

极地人从对冰雪的冥思中得到了什么,我不知道,但我知道于志学从对冰雪的冥思中发现了白山中的黑水,发现了矾墨水痕线,由此他从中国传统绘画中笔和墨的审美之外,发现了“光开万物”,完善了中国画的黑白体系。其实,这中间有很重要的哲学意蕴。从中国传统的阴阳哲学观来看,阴阳互根,“阳在阴之内不在阴之对”,并且有阴则必有阳,它们是成对出现的,就像我们的大千世界里男女、生死、大小、软硬等等,它们又是比较而存在的,并且是一个矛盾对立统一体。这是众生都能接受的一种观念。所以,众所周知,黑与白也是对立统一的。换言之,在中国书画世界里处处透露着这古老的阴阳哲学观,那么,既然可以直接画“黑”的世界,也应该可以直接画“白”的世界。也正是在这个简单而素朴的思想观的支配下,于志学填补了中国画的一项“白”,使中国画成为了真正完整的黑白世界;使画家成为一个真正的舞者,在茫茫雪国里极天地之大观而使万物银装素裹;使欣赏者看到了一个冰雕玉砌的朗朗乾坤。也使一个新的画种——冰雪山水画和新的画派——冰雪画派进入众人的视野和艺术的史册。

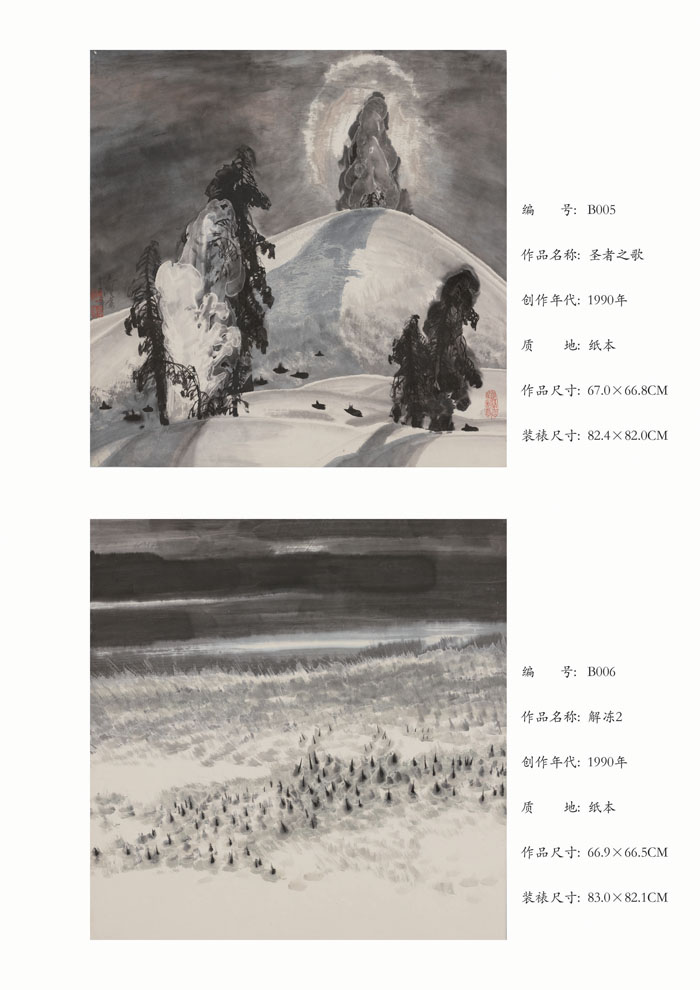

(现藏于黑龙江群力美术馆)

第一节 明“白”人于志学

胡东放先生说得很有道理:“当冰雪山水画在中国画坛上展现出一种独一无二的面貌之时,我们不能不深究包藏在这一面貌下的哲学本质。……不是那种通过缺少实践色彩的理论思辨来建构的象牙塔式的艺术哲学观,而是那种从画家本身的眼光出发的、与中国画的基本物质材料紧密相关的艺术哲学观。……从冰雪山水画中,我们明显可以看到冰雪山水画的艺术哲学观:1.黑白作为中国画的两大主要艺术观念,两者的关系不再是绝然对立的,而是一种辩证统一的、可以进行从量变到质变的转化过程的新关系。黑可以通过墨的逐渐减少转化为白,白也可以通过墨的微量增加转化为黑。两者之间的转化完全不存在过去黑白截然对立的那种形而上学的艺术哲学观。2.中国画的笔墨不再仅仅是黑,宣纸的材料本身也不再是白,中国画的笔墨因画出雪的纹理所以笔墨在冰雪山水画中已成为白,而宣纸材料本身因染上淡墨已含有黑的因素。这样,笔墨的应用范围不再囿于传统中的黑的天地,而是进入了无限丰富的白的王国。3.冰雪山水画画面的中心不再是黑,背景也不再是白,而是出现了一个一百八十度的大逆转。白成了实,挣脱了‘空’和‘虚’,而黑则成了配角与陪衬物。”[ 章华 余式晖编:《冰雪山水画论》,北京:中国文联出版公司,1988年,第100-105页。]由于这种转变,纸的作用进一步呈现出来,冰雪山水画只有画在夹宣上才能够产生冰雪的效果,并且是在纸张背面用矾水画前景冰雪,然后正面整理。这种利用背面画景和正反两面结合起来做好的方式,在于志学之前是很少见到的。这也恰恰体现了“返者,道之动”的哲学观念。而在于志学开创冰雪山水画之前,中国绘画中的黑白关系基本上就是墨与纸的关系,比如传统雪景画中的“留白法”就是通过留白的方式,从白纸上空出来是那块白色的部分来获得对“雪”的联想而实现。这时候,墨色所产生的黑是主体,是实,而白则是背景,是“空”、“虚”,“雪”是通过“黑”的对比衬托而呈现,实际上,这块空白的空间与雪并没有必然的联系,并且这个时候黑白作为中国画的两大主要艺术观念,两者的关系是根本对立的。所以,在传统雪景画中可以留出“雪”,却无法留出“冰”。而在于志学的冰雪世界中,笔墨所产生的并不就是黑,还能够是白,他将传统中国雪景画中的黑白对立的关系调和了。这种调和的手段是“矾墨”的运用,将“矾”引入冰雪山水画是于志学的一个创举,运用矾水使笔的痕迹通过淡墨在白纸上得以保留,这就极大地解决了白的丰富层次,使白与黑之间获得了很恰当的对应位置,而不再是对立的关系。这个时候,冰也很自然地呈现于纸上。这种矾墨调剂之变,实质上是中国画创新思维之变,这种思维之变是革命性的。所以在我看来,一言以蔽之,于志学是一个大明“白”之人。

(现藏于黑龙江群力美术馆)

一、填补空白的“白”

水这一调剂可以说是中国画黑白之间相互转化的一把钥匙,水墨丹青也基本上涵盖了狭义中国画的全部内容,因为水墨和宣纸的原因,绘画必须是一种一次性的连续作画过程,而不能像西方油画那样反复描绘或修改,这也是中国画必须通过写意传神的一个重要原因。而在这一过程中,作为黑色线条的轮廓线进一步被强化,甚至深入人心,并通过社会遗传变成一种习以为常的审美习惯。所以,中国画中的主体的实现者是水墨表现出的黑,而作为背景的衬托部分则主要是没有留下水墨印痕的白,这就形成了传统中国画中黑与白的基本分工,这也就成了中国画黑的体系的基本样式。其实,在传统中国画的创作中一直忽略了白的真正存在,虽然说“知白守黑”,但是这是为黑服务的,并没有将白放在与黑同等的位置上。这也实实在在地不符合中国传统哲学中的阴阳观。水墨在实质上也隐含了中国画的黑白体系,也就是说不仅有黑,还有白。并且,中国画主要表现为黑白体系并不意味着中国画从外观上只有黑白两种色彩,只是黑白这两种色彩的相互依存,构成了中国画的最本质部分。所以,水墨之后再加上“丹青”二字,则表明了中国画依然是丰富多彩的。同时,黑白体系还应是一种动态性的存在,然而只是到了于志学的冰雪山水画问世,白的体系才算是真正地确立,尽管在此之前已有传统雪景画的存在。“20世纪80年代初我曾提出了中国画存在黑白两域之美学说,即所有中国水墨画的各种形式皆可包于中国画黑白两大体系之中,这黑白两域的审美内涵核心就是‘墨有韵,白有光’。墨韵是中国画黑的体现的审美主体,白光是中国画白的体系的审美内在。产生墨韵的用笔和用墨构成了中国画第一、第二审美内涵;用光则构成了中国(画)第三审美内涵。”[ 于志学:《墨有韵白有光》,郭怡孮主编、满维起执行主编:《当代中国美术家档案·于志学卷》,北京:华艺出版社,2004年,第257页。]这种提法本身就是一种创新,所以在中国绘画的历史中,在诸多的绘画理论中并没有人全面系统地研究中国画墨韵和白光理论,真正进行中国画黑白体系系统研究的是胡东放。在胡东放先生的著作《中国画黑白体系论》中,将中国画的黑体系与白体系进行了较为翔实的讨论,这种研究也是具有划时代意义的,从而也成为冰雪山水画乃至冰雪文化的一种理论基础。中国画的黑白体系的最终确立,才算是真正地有了中国画黑的体系与白的体系的对比性呈现,因为于志学笔下的冰雪山水画是一种全新样式的中国画,一种白的体系样式的中国画。“在这一历程中最值得记住的是,就在于志学完成了用矾水描绘树挂的那一刻,他自己也没有意识到他已经解决中国画中画雪的难题而告别了黑的体系的样式并进入了白的体系。这条白色的矾水水痕线正是白的体系得以矗立的关键性基点,之所以这样说是因为这道白线已经占据了中国画黑的体系的根基——物体的轮廓及结构线。”[ 胡东放著:《中国画黑白体系论》,北京:人民美术出版社,1991年,第310页。]的确,于志学对矾水水痕线的发现是对中国画的一个创造,是填补空白的“白”,具有“一画开天”的意义。而这个创举就在于于志学的一个小小的变革,他将水这个调剂变成了“用矾水作为调剂”,将水中加入“矾”这个平凡的动作,却带来了不平凡的巨变。

2011年4月,中共中央党校举办于志学艺术展,刘大为先生在开幕式致辞中指出:“于志学是当代鼎故革新的开拓型画家。中国画的鼎故革新,顾名思义,就是变革老传统,创造新思路;变革老笔墨,建立新语言;变革老方法,开创新局面。……他‘技进乎道’,由道而法,以中国画的笔墨运用去衔接传统之笔墨,用新材料新技法去呈现冰雪山水的特征,在精神层面上追求中国的绘画精神。于志学的绘画来源于对三个方面的体悟与观照:一是对传统绘画笔墨语言的汲取和开拓;二是对冰雪大自然全方位的长期体悟;三是对当下社会与人类命运的思考和阐发,因而他的创作题材和思路是广阔的、厚润的,但人们往往更倾情于他的冰雪山水。这是因为,于志学的冰雪山水语言的建构,在吸收外来因素的同时保持住了中国文化传统特性。……于志学是一位学理型的画家,他在艺术实践的同时,还提出了一系列崭新的艺术观点,如‘冷逸之美’、‘墨有韵,白有光——中国画黑白两域之美’、‘用光——创建中国画第三审美内涵’、‘中国画发展的太阳模型说’、‘中国美术进入新传统主义时代’以及‘法在自然中’、‘释天道惠泽万法’、‘万法之源,自在为本’、‘缺处才有天’的方法论和‘冷文化’、‘蓄像’等概念。……纵观于志学以冰雪山水为母题的作品,几乎都是无人之境。因之冰雪的纯洁,冰雪所代表的超凡脱俗的清静境界,冰雪的透明,纤尘不染的高洁与神圣,象征了冰雪所代表的文人崇尚的一身正气、蕙心纨质、玉洁松贞、不同流俗、雪操冰心的美德,是人类美好心灵的写照。”[ 刘大为:《中国画鼎固革新的探索者——<于志学艺术展>代序》,《美术报》,2011年6月4日第13版。题目中的“鼎固革新”当为“鼎故革新”,因为文中开篇便是关于“鼎故革新”的释解。故,“鼎固革新”当是“鼎故革新”的误写。另,引文中所提到的“蓄像”,应为“蓄象”的误写。——作者注]我非常认同刘大为先生的看法,这些说法相对集中地表达了于志学这样一种艺术生存状态:①创造了许多新技法,提出了许多新观点,创造出了冰雪山水画;②以其特有的艺术语言和独特的技法,表现了“冷逸之美”等冰雪美学的核心思想,具有浓烈的北方文化气息;③填补了传统中国水墨画一千多年来不能直接画雪更不能画冰的空白,是中国画的新发展。最核心的部分就是填补了中国画不能直接画雪更不能画冰的空白。这种创举就是一种独特的创造力,也唯有独特性才有持久的生命力,才有自己的艺术空间和艺术市场,而这种独特性必须有自己的文化支撑。引文中的最后一段话是非常值得注意的,它让于志学的冰雪画的意义拓展和升华了。这种说法正是对冰雪文化或曰冷文化内涵的新的挖掘,是借物咏志式的表达。所以,艺术的发展、流派的打造都需要以开放的心态迎接未来的挑战,因为真正的艺术创造(其实称于志学的流派打造为艺术创业或许更恰当)就是走一条别人没有走过的路,而创业本身也是一个血淋淋地认识自己的方式。在这一过程中,永远不要停止前进的步伐尤为重要。于志学之所以能够发现这填补空白的“白”并使之理论化、系统化,就在于他永不停息地追寻、思想、总结、创造。

(现藏于黑龙江群力美术馆)

于志学对“白”体系的贡献还在于他对冰雪画派的打造,从已有资料表明,这种打造思想从他发现了矾水水痕线之后便萌生了,随着矾墨技法的不断成熟和拓展,冰雪绘画技术和思想也得以传播,冰雪文化和冰雪美学也渐次形成了一阵阵的浪潮席卷着美术界,引起了广泛地关注和讨论,尽管褒贬不一,但于志学和他的那帮追随者坚持着在白色世界中的跋涉。半个世纪过去了,洗尽铅华后积累积淀出了“白志学”和“冰雪画派”。尽管现在对打造画派仍然有着不同的声音,但在于志学领军下的冰雪画派的确是如火如荼、茁壮成长,并且在这冰雪王国中已经有了风格各异的冰雪画奇葩,比如姜恩莉的冰城雪都、周尊圣的冰雪天山、陈宇飞的冰雪白桦林、管建军的冰雪梅花、邹湘溪的江南冰雪画等等,这就使得冰雪画派真正地名副其实。于志学通过对“白”体系的探寻打造出来冰雪画派,这也是填补了绘画史上的一个空白。因为从绘画史来看,传统意义上的画派往往是理论家对一些画家群落所做的最后总结,并不是这些画家所处时代的同时期人来确立的,历史上的金陵画派、吴门画派、新安画派,乃至现在的岭南画派等等,都是后人与理论家进行评价和划分的。(关于画派的讨论,本书第二章将有详述,此不赘言。)而于志学的冰雪画派则不然,他很早就提出了打造画派的理念并扎扎实实地逐步实施而有了现在的冰雪画派的模样、规模和影响。

于志学能够发现直接描绘冰雪景色方法的秘密就在于他对北国风光的热爱,所以他一直思索如何才能表达出对这银色世界理解。冰雪是上苍对人类的馈赠,从科学的角度讲,它们不过就是有形状的水,但在艺术家的眼里,它们却是多情的精灵和能够启迪人类文化之思的天使。这些精灵和天使吸引了芸芸众生为之倾倒和讴歌,于志学就是众多追梦者中的一位佼佼者,他像一个不知疲倦的行者在冰天雪地里寻梦,在文化苦旅中探源。

于志学对“白”的追求可以说是“独持偏见,一意孤行”的,所以说他的矾墨技术的诞生以及矾墨体系的不断完善并不是对传统绘画技法和绘画思想的超越,而是一种区别,进而形成一种补充和发展,这是他填补空白的最根本意义和最大的启迪。艺术家就应该有自己的特点,最好是鲜明的特点,使人们一眼就能看出是谁的作品,比如白石虾、悲鸿马、黑宾虹、白志学等等,这就是他们的风格或曰面具。于志学之所以能够用最真诚的心和最虔诚的笔墨去表达他心中的冰天雪地,是因为他将早已将自己融化在了北国冰雪之中。他对那些冰雪情景的表达都是出于其自身的真切感受和体悟以及这些真情实感的逻辑延伸。我们细加品味就不难发现,在于志学创作的冰雪山水画中都有他绘制得很好的小动物的位置,这些小动物不仅增添了画面的生命意趣,也更加突出了北国冰天的冷逸之美,并且在寒气逼人的雪原中有着温暖与温馨。这是一种独立于冰雪世界的生命情怀,这些小动物是最懂得冰雪的。所以这样的画面总让人感到这些小动物多少有着于志学本人的象征,想起他的大柳树妈妈。同时也让人身历其境地感受冰雪山水,还赋予了整个画面更多的生机,表现出万籁俱寂中潜在的无限生机。因为“他(于志学)宁愿直视雪的本貌;宁愿近距离地悉心研究它,因而几乎把雪景中所有的微妙之处都捕捉到了。”[ 【新加坡】托汉威:《雪的真容》,章华 余式晖编:《冰雪山水画论》,北京:中国文联出版公司,1988年,第14页。]正是因为于志学对这银色世界的“致广大而尽精微”,才使得他的冰雪山水画像那冬天的景致一样饱含浓烈的诗情。

(现藏于黑龙江群力美术馆)

之所以说于志学的冰雪山水画是填补空白者,并不是因为古代没有画雪者,而是因为没有像他那样为北国山水造像的画家和创作技法。东晋顾恺之有《雪霁望五老峰图》,唐代王维有《雪溪图》和《惘川积雪图》,五代郭忠恕有《雪霁江行图》、赵干有《江行初雪图》,北宋范宽有《雪山萧寺图》与《雪景寒林图》、王诜有《渔村小雪图》、赵估《雪江归棹图》、许道宁有《渔庄雪霁图》、马远有《雪图》、金人李山有《风雪松杉图》、元代黄公望有《九峰雪霏图》、王蒙《岱宗密雪图》……而这些雪景画无非是雪江、雪溪、雪山等景象,几乎没有人画冰山、雪野、雪原、雪夜,更没有无垠的林海冰阵和冰凌树挂的晶莹剔透,而这些恰恰是于志学用矾墨技术所要表现的。也就是说,从东晋顾恺之的《雪霁望五老峰图》开始算的话,在中国绘画史上雪景画迄今已经存在1600多年了,但一直处于“三有三无”局面,即“有南无北、有虚无实、有雪无冰”。所谓“有南无北”是说虽然画雪者不少,但都是以江南雪景为表现对象,尽管其中不乏壮观景色,但始终是那种小家碧玉的玲珑之感,而从未见“茫茫林海、皑皑雪原”的宏伟场景;所谓“有虚无实”是说在处理雪的技法上主要是“留”而无实际的“画”,是通过“留白”的方式让观者感到雪的存在,是一种“虚”画;所谓“有雪无冰”是说在传统雪景画中,无论作者是怎样地画,画什么样的景色或什么地方的景色,都只能画“雪”,而没有人画过“冰”,因为“冰”的那种立体感是无法通过留白的方式塑造的。这是传统雪景画带给于志学的最大障碍和最大启示,于志学也因此逼迫自己去寻找新的表现方式和技法。由此也就有了于志学冰雪山水画的新视界,也让我们看见了传统冰雪画与矾墨冰雪画的重大区别:那些古代画家所表现的雪景只不过是用留白或弹粉的方法所营造的关于雪的景象,是小桥流水式的南方景致。而于志学冰雪山水画所表现的却是壮阔严寒的意境,是漫天大雪在狂风吹拂下随意成形于无际荒原的流动变化,是苦寒天气造成的冰骨雪肌晶莹坚实的神韵,是晴天丽日下雪块冰冰的消融滴洒,那是于志学用矾墨技法直接“写”出来的银色帝国,是“千里冰封万里雪飘”的北国风光的灵魂写照。因此陈传席讲“‘冰雪山水’是于志学的独创,在古代,没有这种‘样式’,在现代,除了他和以他为首的‘冰雪画派’外,也没有这种‘样式’,在中国,他的‘冰雪山水’是独诣,没有第二家,在外国,连一家也没有。……古人画冰,大多用笔勾画出一个大冰块的外形,有其形而无其质;古人画雪,或留白,或用白粉点染,画飞雪则用粉弹点或甩扔,皆有形或仅有雪意、冰意而无其质。而于志学画冰雪,完全不用弹点,也不是留白或仅勾其外形,而是用矾水加轻胶作为调剂,用墨色直接画出,因为胶矾的作用,自然留白,加之色和墨的自然晕化,表现出冰雪的形和质——白光,透明体以及晶莹剔透的神韵,则冰雪的形质和精神皆再现于纸上,真所谓‘功欺造化’,‘前无古人’。”[ 陈传席:《达变识次,开宗立派——于志学的绘画艺术》,卢平主编:《冰雪画派》(上),哈尔滨:黑龙江美术出版社,2010年,第75页。]于我心有戚戚焉!陈传席先生的这种评价不可谓不高,既讲出了冰雪山水画与传统雪景画的区别,也指出了于志学冰雪山水画的独创性,于氏冰雪山水画既有形质又有韵致,还画出了冰雪的魂魄,并且冰雪山水画的独特技法和样式也体现了于志学的打造思想和宗派意识。

(现藏于黑龙江群力美术馆)

从现有资料看,东北冰雪题材是前人未曾涉及的,所以于志学的冰雪山水画是一种全新的中国绘画样式,于志学是一个明“白”人。作为明“白”人的于志学,画“白”也需要有新的技法,因为原有的中国画技法不能直接画冰雪,只能靠“留白”的方式表现“雪”,但这样得到的只是平面性质空白,既缺乏立体感,有缺少生气,那是没有生命的冰雪。而于志学彻底解决了这一难题,也为中国画的变革提供了多种借鉴。同时作为填补空白的“白”,于志学笔下冰雪山水画的“白”成为了真正的实体形象,成为画面的主体,表现出了活生生的冰雪魅力和光彩。当然,于志学的冰雪山水画的真实并不是数码相机镜头下的图像的真实,不是“再现”的真实,而是“表现”的真实,是艺术的真实,也是虚假的真实。艺术是什么?是“通过塑造形象具体地反映社会生活,表现作者思想感情的一种社会意识形态。”[ 《辞海》,上海:上海辞书出版社,1979年,第1258页。]而这种社会意识形态是一种文化的存在方式,支撑艺术的力量是文化力,所以一个人艺术成就的高低,并不取决于其艺术表现力有多么强,最终取决于其文化力的“功底”。因此,于志学冰雪山水画所填补的空白实质上是对冰雪文化空白的填补,他提出的“冷文化”和“冷逸之美”等恰恰是一种文化自觉和自醒。因此,于志学能够从他舅舅坚定认为的“白石头”中悟出传统“留白”方式是无法表现北国冰雪的,他必须另起炉灶而寻找一条前人没有走过的新路,他用取法自然的方式写生和思考,他用不断尝试的方式读书和总结,终于从不小心打翻的胶水中发现了中国绘画调剂之变,这种变化是一种思维之变,有开启山林之功。事实证明,于志学用实践与理论两条腿走出了一条白色的创造之路,具有深远的文化意义。

我认为,文化就其本质而言,是在人类为满足自我生存和发展过程中,不断同外界和人类自身相互作用(或斗争)的积累与积淀,体现着学习性和创造性。所以,文化的本体意义即是生命的不断创化。既然说文化的本质在于学习和创造,那么这种学习和创造意味着对已有的继承和对未来的准备。在这一过程中,人与人之间、人与外界之间发生着许多作用,而这些作用表明了某种力量的存在。从物理学意义上讲,力就是甲、乙之间产生了相互作用。而对于文化意义的作用,我们称之为文化力。一言而蔽之,我认为,文化力是指个体或群体占有文化、运用文化和创新文化的综合能力,具有能量、动量和方向性。就其本质而言,文化力是人类学习、运用和创造文化的综合能力。同时,文化力也反作用于人类本身。于志学所倡导和践行的“继承不是重复,一切在于创造”恰恰是有强大文化力的表现,所以他能够不断地填补空白,发现许多的新天地。这就使得作为明“白”人的于志学在冰雪中感悟到了生命的禅境,他所提倡的“冷逸之美”的寒带艺术,具有一种很强的蓄养之力,这种蓄养力滋养着他的冰雪山水画和冷文化,并形成其特有的艺术场。正如罗丹所说:“所谓大师,就是这样的人:他们用自己的眼睛去看别人见过的东西,在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。”[ 【法】罗丹:《遗嘱》,罗丹口述 葛赛尔记录 沈琪译:《罗丹艺术论》,北京:人民美术出版社,1978年,第5页。]也就是说,能够从那些司空见惯、熟视无睹的世间万象中洞察出新的美的元素,是一个艺术大师应具备的基本素养。于志学在大家早已熟悉的白山黑水中发现直接表现冰雪风采的矾墨技法,足以说明于志学本人的艺术追求、艺术素养和艺术创造力,他这种填补空白的技法的诞生绝不是一种毫无准备的偶然,而是殚精竭虑之后的妙手偶得和积累积淀后的必然升华。

1999年,于志学在《我的三极绘画》这篇文章中讲“我这四十年,基本可以概括分为二个里程、三个阶段”[ 于志学:《我的三极绘画》,卢平主编:《冰雪画派》(上),哈尔滨:黑龙江美术出版社,2010年,第345页。],这“二个里程”中的第一个里程指的是从1960年于志学开始研究雪景画到寻找到了冰雪山水画的生命线——矾水水痕线,及至1979年其新的绘画样式被称为“冰雪山水画”这一时期;第二个里程指的是在冰雪山水画产生之后,又进一步拓展到“三极绘画”和“南方雪景画”的这一时期。三个阶段是指①创造出一系列冰雪山水新技法,形成中国画新样式;②表现冰雪的微观世界、继续完善冰雪山水画技法;③表现冰雪的宏观世界、反映世界性题材、进行“三极绘画”和“南方雪景画”创作等。但实际上截止2011年底,依然是属于第二个里程,“在解决了‘三极绘画’的冰山之后,我于1997年定下了表现黄山雪景的规划。由于各种原因,这个规划在2002年底才得以启动。……终于在2004年的7月6日,‘于志学黄山艺术园’顺利举行了奠基仪式。……我晚年则要驻守黄山,把黄山冬天的文化内涵真正揭示出来,为徽州文化增添新的内涵。”[ 于志学:《漫泼一池梨花雪 素染黄山仙韵开——我对黄山冰雪画的研究》,卢平主编:《冰雪画派》(上),哈尔滨:黑龙江美术出版社,2010年,第358页。]而此后于志学关于黄山雪景画的创作作品并不多,由此可见,于志学关于黄山雪景画的研究仍然处于深入研究阶段。当然由于他有数十年的冰雪山水画的创作经验和三极绘画创作的心得,能够获得黄山雪景画的研究成果当指日可待。无怪乎,王伯敏先生称其为与“黑宾虹”相映成趣的“白志学”[ 王伯敏:《白银世界三斗墨》,郭怡孮主编、满维起执行主编:《当代中国美术家档案·于志学卷》,北京:华艺出版社,2004年,第303-306页。],薛永年先生讲“于志学无疑已经开创了自己的一家一派,然而他仍在继续”[ 薛永年:《雪魄冰魂系苦心——读于志学的冰雪山水画有感》,郭怡孮主编、满维起执行主编:《当代中国美术家档案·于志学卷》,北京:华艺出版社,2004年,第321页。],张晓凌先生说“冰雪山水画不仅带来新的语言样式,而且还带来了传统山水所没有的全新境界”[ 张晓凌:《开创冰雪山水新境界》,郭怡孮主编、满维起执行主编:《当代中国美术家档案·于志学卷》,北京:华艺出版社,2004年,第324页。],林木先生言“于志学的冰雪山水,填补了中国山水画缺乏冰雪境界的空白,他甚至开启了‘冰雪山水画派’,而成为中国美术史上开宗立派的人物”[ 林木:《于志学冰雪山水画的意义》,卢平主编:《冰雪画派》(上),哈尔滨:黑龙江美术出版社,2010年,第94页。],徐恩存先生认为“在技术上,他(于志学)以数十年的探索与实践,解决了中国水墨画的‘画白’问题,在此之前,惟有‘留白’,而无‘画白’,从现象上讲,是物质层面上的技术难题得到破解;从美学上讲,由‘留白’到‘画白’不啻是一种境界的提升,因为,‘画白’的技术突破,在事实上是另辟了全新的审美领域,独创了前所未有的美感魅力,解决并开启了水墨画在‘造境’这一重大问题上的又一闸门”[ 徐恩存:《心灵的神游——读于志学的冰雪山水画》,卢平主编:《冰雪画派》(上),哈尔滨:黑龙江美术出版社,2010年,第102页。],陈传席先生赞扬于志学对中国绘画的贡献有三:[ 陈传席:《达变识次,开宗立派——于志学的绘画艺术》,郭怡孮主编、满维起执行主编:《当代中国美术家档案·于志学卷》,北京:华艺出版社,2004年,第328-331页。]①于志学创造了古今中外所无的冰雪山水画样式,填补了空白,发展了中国画技法;②于志学的冰雪山水画丰富了中国的文化,填补了中国画的空白,增添了中国山水画中冰天雪地的境界,从此,中国画不仅有南方山水、北方山水,又增加了东北山水,即冰雪山水;③于志学不仅表现了东北山水,而且还表现南、北极和中级珠穆朗玛峰的冰雪,同时还研究南方冰雪画。于志学热爱中国文化,并付诸实践,他反复研究,已试验出新法,他进一步扩大了中国画的领域。这是白山黑水给于志学带来的收获,为美术史带来的新成果。

尽管如此,于志学仍然坚持不懈地围绕“白”色世界做文章,我想待到“于志学黄山艺术园”完全建成之后,及至于志学登了金顶之后,他或许会进入下一个里程——潜心他的抽象冰雪画的研究与海量创作。所以,我们目前仍然可以说在于志学冰雪绘画艺术发展过程中,五十年来基本可以概括为两个里程、三个阶段。应该说,于志学冰雪绘画的第三个里程和第四个阶段即将到来。总而言之,于志学围绕“白”做出了前无古人的丰硕贡献,填补了中国绘画艺术中关于“白”的诸多空白,他似乎就是为这“白”色世界而生。(中国山水画艺术网编辑)

中国山水画艺术网声明:中国山水画艺术网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供浏览者参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担,和本网站无任何关联。本网发布的讯息您如发现侵犯您的著作权,请及时和我网联系,在提交相关证明文件后,我网会选择删除。如您想转载本条信息到手机微信或微博,请在网页下端左侧点击“分享到”自助转发,或关注本网微信公众号zgsshysw。