导读

相对于“出家”,“在家”而归依佛法,受持三归五戒。虽在红尘中,但对佛法秉持有正信、正知、正见,这也正应了星云大师的人间佛教主张。“出家”亦或“在家”,在推行修持、宣化、教育、慈济等方面,也必然会流露“法味同尝”的慈心。比如慧禅。

——钱晓杰

❖

2000年时,中国佛教协会找到了我,说你既然回来了,我们欢迎,希望你将来能为佛教多做点事。

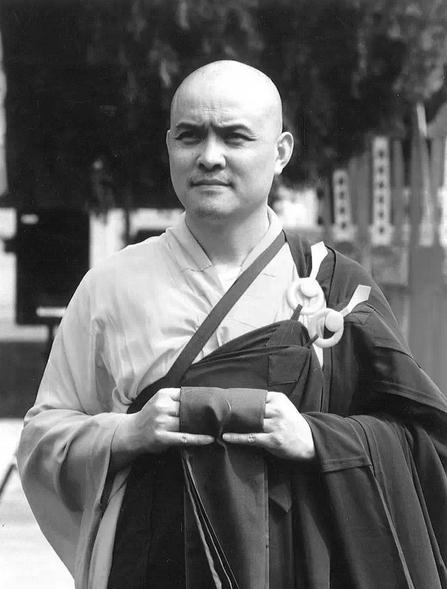

▲史国良(释慧禅)

入驻中国佛教,希望我最好重新受一次戒。有了上次的体验,这次心理承受能力强多了,表现得特别好。净慧老和尚说真没想到我能坚持下来,还从不迟到早退,当众表扬我。

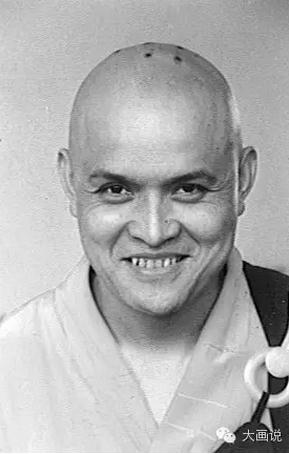

▲在河北柏林禅寺再登戒场时,请来了本焕老和尚做戒师父。我个子高,在后面为老和尚打宝盖。

在柏林寺印象最深的还是燃顶。燃顶在祖国大陆被认为是陋习,已明确废除。而宗教徒有自己的信仰情感,许多人愿意烧,所以虽然废除,但如果是自愿,并不禁止。我已燃过顶,这次当然可以选择不燃,可我想表明自己出家的坚定意志,所以决定再烧一次。我知道自己患了强直性脊柱炎,因此格外小心,不让自己受伤害。燃顶时,我说自己年纪大了,如果燃十二个,要烧一大片,受不了,我原来有三个了,就再补六个吧。好多小沙弥没烧过,害怕,我讲自己的经验,消除他们的心理障碍。我先帮别人烧,在他们的头上画印定位。轮到我时,头上画了两排,放了六个香头。

▲再次燃顶

这次感觉要比上次疼多了,因为过去我是个有神论者,烧头时,心念佛,转移注意力,可以忍住疼痛,而现在则认为有神无神对我不重要了,所以烧的时候似乎少了些精神寄托,于是对疼痛的感觉便特别敏锐起来。头顶上好像有个火球在滚,我开始发抖,满脸虚汗,好几个人扶着我,怕我动,结果还是有个香头倒了,赶紧扶起来。烧完后,头肿得特别大,贴了好多黄瓜片,两三个晚上都没睡好,连眼珠子后面都疼……做《实话实说》的节目时,头顶上的戒疤还没长好,一照我的近镜头,还能看出来。于是有观众打来电话询问:这个人头上怎么还有点啊?

▲与崔永元在我家合影

那段时间我在北京安定下来了,我挂单在柏林寺,有事就到寺中,没事就回到精舍搞创作。和尚在外面单独修行住的地方叫精舍,我给自己的住处起名叫紫竹精舍。平日里除了参禅打坐,修行念佛,以及绘画,我还一边教学,一边写书。

▲参观拜访“紫檀宫”,和陈丽华居士以及唐僧扮演者迟重瑞相会。他们夫妻都是虔诚的佛教徒,迟重瑞每天修行打坐、念佛,银幕上下都是“唐僧”。

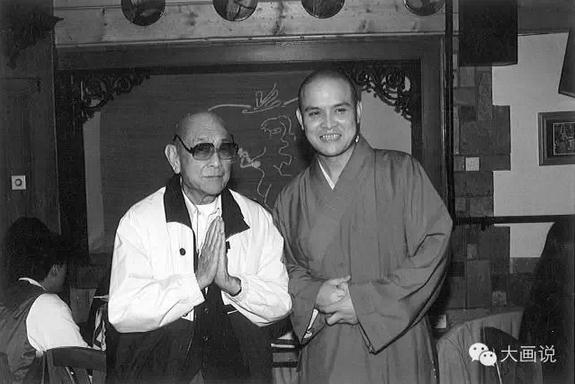

▲在一个朋友家聚会上,遇见老艺术家谢添,当时他正准备在《西游记》中扮演一位老方丈,他向我请教佛门规矩,如何礼佛、如何合掌、如何行走、坐卧,他学得很认真。

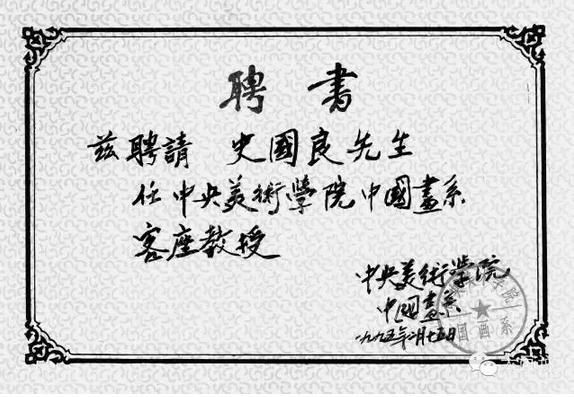

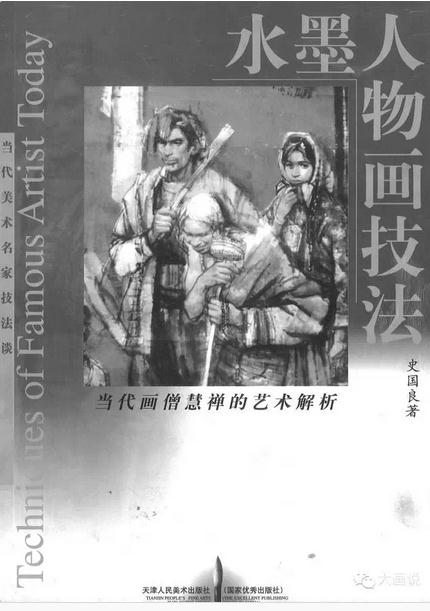

我兼好几所学院的客座教授,教学中我发现许多问题,现在写实人物画的教学体系已经没有了,基础的技巧也不讲了。学生对基础东西也不够重视,令人十分担忧。我个人的力量有限,但我想自己能出多大力就出多大力,于是写了几本讲解绘画技法的书,销路都很好。绘画创作中,我则力求使自己的作品忠实于生活,力求达到较高的艺术水准。

▲1995年被聘为中央美术学院中国画系客座教授

▲《水墨人物画技法》史国良著

回来后,我参加佛教协会的代表大会,参加佛协、美协、慈善总会、红十字会组织的赈灾等各种慈善活动。只要是公益性政府号召的事情,别人不愿去做,我都做。渐渐地,这样的事我越做越多也引起了非议,有人说我是假和尚,有人说我善作秀……其实不是这样的,以我现在的局面,无须作什么秀。我是出家人,慈悲为怀,做这些事是我的本分。而做这样的事,我不想张扬,也不在意别人的议论。

▲2001年在阿坝深入生活,走在泥泞的小路上。

▲为鉴真图书馆捐赠个人作品

▲参加扬州大明寺“鉴真图书馆”落成大会,与法师们参观金山寺,就是《白蛇传》里水漫金山的金山寺。

随着日月的流逝,慢慢的,人们对我这个和尚画家也见怪不怪了,但很少有人能真正地理解我。熟悉的人会开玩笑说:“真是太可惜了,长了这么一副好皮囊出家了,要不,史国良,你跟我们那口子换一下得了。”还有人说我是花和尚,我说自己不花,我只是个“画和尚”。

▲在现场作画示范

关于我的花边新闻在社会上也不胫而走,说我住的地方有好几个女大学生轮流伺候我;说我跟女孩子照相老笑,还搂着人家。曝光的机会多了,各种议论自然也会多起来,何况把和尚和女人捏到一起的传言,自古以来就是大众无聊时的谈资。其实我穿着一身僧袍出现在公开场合,确实挺招眼的,不管是行内行外的,经常有人要求跟我照相。佛门讲究给人家欢喜、给人家希望,一般情况下我不会拒绝别人的好意,要照就照,而且无论是男是女,我都是一脸喜色。有人开玩笑说:“”史国良,这么多人跟你照相,下次得带一个功德箱来。”不管是不是开玩笑,我的心很平静,随缘而已。

▲在画展上与国外友人合影

我在一些学院担任客座教授,上课有时要画模特儿,有人指责说:“和尚怎么还画女模特,还画女人体?”他们大概认为和尚只应该去念经作法,而我则认为教书育人、多培养出几个艺术人才,也是一种功德。当我面对学生的时候,我的身份是教师,而不是和尚,我当然应该去做好教师分内之事,而这也并没有超越我必须遵循的教规。

▲出家后,偶尔还到解放军艺术学院授课,为了不给人添乱、找麻烦、需换便装,于是我又找出了当年的军裤。

有人问我,你不住在寺庙里,还是和尚吗?我说佛教有八万四千法门,八万四千种类型,念经超度亡灵只是其中的一种。就如部队,有各种各样的专业人才,不去冲锋陷阵的也是军人。佛教曾深刻地影响了中国文化,而今它却面临时代的挑战,应该以新的文化去影响它,改造它。

▲在墨西哥与当地艺术家交流。在大会上我们中国画家提及墨西哥文化名人和艺术家时如数家珍。当问及他们能否说出中国文化名人或艺术家时,无人能答。可见中国引进文化和输出文化比例严重失调,我们太需要投入资金并大力宣传中国悠久历史文化。

我认为,当代的佛教和旧日的佛教也不一样。像李娜、陈晓旭,还有我,充实到佛教队伍中来,对光大佛门、弘扬佛法,应该是好事。(待续)

2001年,儿子和他妈回国了,这年儿子十八九岁……(请关注【画说】史国良–《回望红尘》连载33:教子)

《今年又上帕米尔》 2011年 史国良作品

《大画说》微信平台连载发布史国良老师《回望红尘》一书,敬请关注。

史国良