《今年又到大昭寺》 史国良作品

|削发为僧|

导读

比“燃顶”更为痛苦,更为漫长的是接下来的清净、刻苦、俭约、平淡的清修生活,清规、戒律、早课,构成一个个单调重复的日子,清灯古佛渡流年……

——钱晓杰

❖

清修

在山上打扫卫生的时候,心里空荡荡的,不想说话,好像少了什么东西一样。但不管怎样,我现在是一个受过三坛大戒的正式的和尚了。

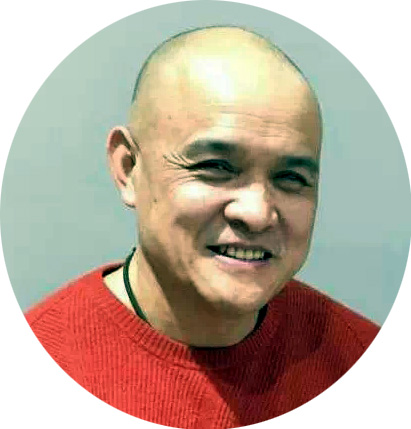

▲史国良(释慧禅)

我得到了一个戒牒,上面写着我的戒师是谁,实证师是谁,都有签名盖章,还注明了受戒的时间、地点。和尚出家的时间叫“僧腊”,从受戒时开始计算叫“戒腊”。1995年出家,到2010年,我的“僧腊”已经是15年了;1996年受戒,“戒腊”是14年。

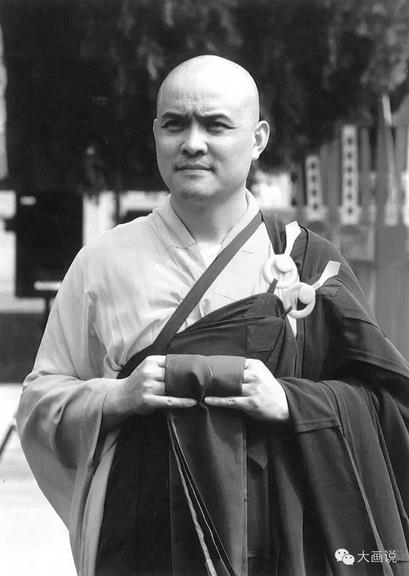

▲戒碟

在戒场上,我还做了一件事,就是燃顶,在头上烧三个疤。过去讲“以身供佛”、“燃指供佛”,真的舍身供佛的我没见过,但燃指的我见了。佛教讲为了大众,为了救世,要有一种舍身忘我的精神。

燃顶时先把头皮刮光,逆着刮,再画上印记,然后用三个很粗的香头放在头上。接着开始点燃香头,要烧到肉里去。烧到最后,像三根针在扎一样,尤其香快灭时,旁边人又轻轻吹了一下,火似乎烧到了心头,彻骨地疼。事前有经验的同伴告诉我,要集中精力念佛,转移了注意力就不疼了。我确实在专注地念佛,但还是疼,屋里都是烤肉味了,能不疼吗!

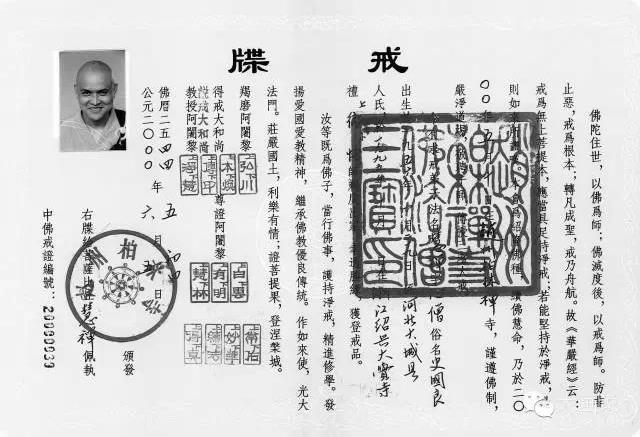

▲刚烧完头顶不久,戒疤还未长好,鲜红鲜红的,一会儿结疤、一会儿发炎,反反复复。

记得敦煌有一幅壁画,画的是许多宫女出家,一边在那儿剃头,一边哭。我临摹这幅画时,心想:“出家剃头美啊,还哭!”没想到如今在戒场剃发时,真看到有人在哭,几个女的不住地抹眼泪。台湾地区出家的人比较多,而且女众要多于男众。她们为何哭呢?大概每个人都有各自的故事吧。但不管怎么说,现在我们同在一个戒场上,大家都是一家人了。燃顶时跪在佛前,同声念着经,互相鼓励着。

▲与师兄合影

燃完顶之后,必须赶快拿西瓜皮扣在头上,去火。那天晚上,我的头肿得像皮球一样,疼到眼珠里去了,根本睡不着觉。燃顶后要吃蘑菇,蘑菇是发物,让你把火发出来。从开始烧到长出戒疤,要半年到一年时间,我用了七个月。十天一剃头,剃头都是自己剃,我第一次剃的时候,把头皮刮了好几道口子。

燃顶的过程很受罪,而有的人烧了头后还要烧胳膊。台湾地区的出家人,头上只能烧三个戒疤,胳膊上则可以烧十二个。把香头码在胳膊上,三排,一排四个,胳膊上烧起泡来,然后就成了戒疤,这比烧头还要疼。人要有了宗教信仰,为了寻求精神寄托,其忍耐力是惊人的。

佛教之“三宝”,为“佛、法、僧”。佛即佛祖释迦牟尼;法即释迦牟尼为世人讲说的解脱烦恼的方法,以及后人对解脱之道的诸多解释,其实也就是佛教的理论;而僧,当然是指僧人了。佛教三宝之中,僧是起决定作用的,是他们使佛教的精神发扬光大,使佛教的香火绵延不绝。我国历代僧人中所出现的大科学家、大艺术家固然为世人所缅怀,而其他为宏扬佛法而作出贡献的僧众,如远赴印度取经的三藏法师和跨海到日本传道的鉴真和尚等人,他们献身于佛教的不屈不挠的精神,也深受不同时代人们的敬仰。

我在走进佛门之前,不仅对佛教界中的前贤们十分崇拜,就是对身边我所接触过的僧人,也都很仰慕。我不仅认为他们所从事的承传佛法的事业很神圣,而且觉得他们超凡脱俗,似乎每个人身上都有个光环,似乎他们生活的庙宇就是一片净土。而当我成为他们中的一员时才发现,他们其实活得很不容易,他们也是平常的人,只是受到了更多的约束。

▲追随佛教的众多信徒

佛门的规矩很多,约束尼姑的有三百多条戒律,约束和尚的也有二百多条。当然由于年代久远,很多戒律已经不适用了,但基本的东西还在,必须遵守。出家前,我以为宗教会给人更多的自由空间,既没有领导管,也不必对家庭负责,跳出三界外,不在五行中,可以一了百了,像找到一个世外桃源一样。但进来后才发现,活动的空间更小了,你不仅要把许多人性的东西压抑住,甚至要从你的身心中将它挤掉。而且你仍然生活在社会之中,四周都有目光注视着你,监督着你,连小孩都知道和尚不应该这样,不应该那样。一次回到北京,走在路上有些内急,便问迎面过来的两个戴红领巾的孩子:“厕所在哪儿?”两个孩子瞪大眼睛,特别惊讶,看着我说:“和尚还上茅房啊?!”

▲史国良(释慧禅)

其实人的本性是很难压抑住的。比如男女性事,在汉传佛教中是绝对禁止的。而我是个结过婚的人,又值中年,排除自己的欲望,是很痛苦的。佛教戒律中也考虑到了这个问题,所以有一种修行的方法叫作“白骨观”。一旦哪个漂亮的女人激起了你的欲望,马上要转换一个思路,想到她很快会变老变丑,然后死去,肉体在腐烂,长满了蛆虫,最终化成一堆白骨。如果你真得能将她的漂亮脸蛋看成是爬满蛆虫的白骨,那还会有欲望吗?恐怕只有对她的厌恶。我很佩服前辈们能想出这样的办法转移人们的注意力,但我至今仍做不到。漂亮的女人在我面前,她就是漂亮的,我的目光会追随着她,欣赏着她,但我不会忘记自己的身份,做出有违教规的事。

▲史国良(释慧禅)

戒律要求戒大五荤,这谁都知道。还戒小五荤,局外之人就不清楚了。所谓小五荤即指韭菜、葱、大蒜、花椒、大料五辛。吃了这些东西,嘴里会留下味道,彼此交谈之间,或在佛面前就显得不敬。更主要的,这些东西被认为是刺激性欲的,怕吃后平添烦恼。许多信徒常往庙里送这送那,还有送人参、鹿茸的。我心想,你花那么多钱送这个干嘛?我本来这个火就没处放,你还给我找麻烦!过去看“三言二拍”那些古代小说,常见有讽刺和尚破戒的故事。民间也多有这类笑谈,我与朋友们也曾开心地聊过。其实,如果不把和尚看作超凡入圣的人,只把他当作平常人,那么即使发生了出格的事情,你也不会奇怪,或许还会给予几分同情。

▲汉传佛教由唐代“百丈禅师”的清规开始,定下素食的规矩,延续至今。藏传佛教因地域气候关系,可以吃肉团子。在西藏和喇嘛们一起做包子,帮他们做肉包子,是为了能更快地与他们交流,闻闻可以,吃就没那口福了。

佛光山最高处有个大佛,我们一早磕头到山顶上去做早课。早课后,我经常在那儿写日记。这里燕子很多,我在日记中托燕子给老妈带个口信儿,告诉她我在这里当和尚了。我告诉燕子我家住的地方,那里坐着一个老太太,一头白发,那就是我妈……那时我特别想家,每个周六家属可以来探望,通知时喊某某留下,有会客,我总希望能呼唤到我。我想如果前妻来到跟前,我不知有多少话要跟她说。但每个周六我都等得心凉,看着别人欢欢喜喜地去跟亲人会面,我则灰溜溜地排着队回去。

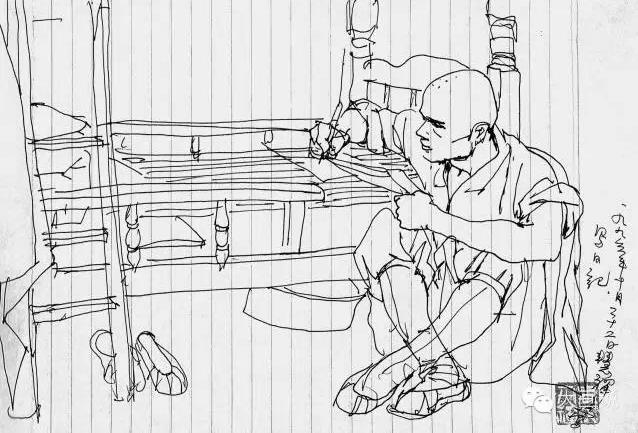

▲在受戒期间,我们每人都要写日记,宿舍寮房里没有桌椅,都是在自己床上写,或是在地上趴着写,这是我画的速写。

戒场结束前,中秋的晚上,僧友们让我发表点儿感慨,我用了弘一大师的话:悲欣交集。“悲”,不是慈悲,也不是悲痛;“欣”,是欣慰、欣喜呢,还是激动呢?也说不清,我只是借用弘一的话描绘我那用言辞难以表达的人生感慨。那天,我希望中秋的月亮不要出来,我怕见到月亮,结果它真得没有出现。

▲出家受戒时正逢中秋,我谈了感受:“希望今晚看不见月亮,因为怕想家。”那晚真应验了我的愿望,没有见到中秋月。

分别时,僧友们留言,多数人给我写的是“悲欣交集”。当时填表,有一项“志愿”感言,我的脑子里突然冒出了四句偈语:“前世有愿,今天有缘;乘愿而来,随缘而去。”我自己也觉得奇怪,脑子里怎么冒出这么四句话呢。

出了戒场后,给我发了僧服,我留在了佛光山。(待续)

不久,我就发现这里不是很适合我。如果完全遵循山上的规矩,我只能扔下画笔,好好地当一个和尚……(请关注史国良《回望红尘》连载30:削发为僧 · 画僧)源文来自:大画说(中国山水画艺术网编辑)

《拾穗图》 1996年 史国良作品

史国良

1956年生,1980年毕业于中央美术学院国画系研究生班。现为国家一级美术师,中国国家画院研究员,中国美术家协会会员,中央美术学院客座教授,首都师范大学美术系客座教授。作品《刻经》荣获第二十三届蒙特卡罗国际现代艺术大奖赛联合国教科文组织大奖,为此又受到中华人民共和国文化部荣誉嘉奖。1989年移居加拿大温哥华,1995年在美国西来寺披剃出家,为中国画僧的传人,2010年还俗,现定居北京。

中国山水画艺术网声明:中国山水画艺术网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供浏览者参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担,和本网站无任何关联。本网发布的讯息您如发现侵犯您的著作权,请及时和我网联系,在提交相关证明文件后,我网会选择删除。如您想转载本条信息到手机微信或微博,请在网页下端左侧点击“分享到”自助转发,或关注本网微信公众号zgsshysw。