▲在展览作品前留影

西方的画界与我们国内的体制很不一样,没有大锅饭式的创作机构,国家不用纳税人的钱养画家。我在这边遇到的画家都有好几份工作,白天要去建筑工地做木工、水泥工、油漆工,余下的时间才能作画。在国内,你要是个艺术家,人家会说“喔”,很羡慕;而在国外,人家会说“Why?”在西方,艺术家其实是贫穷的象征。画家多是在街上摆摊画像,很少有正儿八经搞专业的。真正做到像安迪·沃霍尔那样当红的画家很难,据说二十万个搞绘画的里面才能出一个,也只有到了这样的地位才可以衣食无忧。其他人,就是不错的画家,能在画廊卖出几张画,也还是要去打工,要另有谋生的手段。我语言不通,身体状况也不好,很难找到能维持生存的职业,所以只好寻求在画廊中卖些画。

▲史国良作品《春风吹又生》

在西方,画廊如果看重你,觉得你有商业前途,就跟你签约,包装你。双方有了约定,谁要违约,就得承担法律责任。诚信,在西文社会很被看重。每一个人都有社会保险卡,这张卡就是身份证,往电脑上一输,你的档案就全都出来了。如果曾经撒谎或有过不良记录,大家都不信任你了,以后办什么事情都不顺当。所以撒谎、赖账之类的事在这里很少见。在这种社会氛围下建立起来的画廊制度,是以诚信为本的,这对画家和画商都有好处。

我很快发现,进画廊这条路难于一下子走通。一是我画中国水墨画,画廊不易接受;二是我在这里没有名气,画廊无法判断我的商业价值。如何提高自己的知名度呢?我很想公开办个画展。

我的一个朋友挺愣的,带着我直接就找到了国家美术馆。他的意思是,美术馆既然是用我们纳税人的钱养着的,它就有责任为我们指明一条路,如何办成这件事。当时的馆长叫Homes,他听我的朋友介绍了一番,又看了我的一些资料,便对我说,在国家美术馆办展览是很困难的,这里基本不给私人办画展,除非是毕加索那个级别的,或者有什么特殊的艺术成就。我告诉他我得过蒙特卡罗大奖,他很惊讶,问我奖在哪?我说奖留在中国了,但我带来了照片。他说照片也行。这个馆长真是热情,他开着车拉着我就到了我的地下室。

▲我获得蒙特卡罗大奖后文化部给我颁发的证书

他没想到我住在这么简陋的地方。我给他看了照片,他说“OK,有这个就好办了”。他告诉我国家美术馆虽然无法承办我的画展,但可以帮我推荐另外一个地方。UBG大学有个亚洲中心,许多重要展览都在那边办,但要排队,一般要两年才能排上。我一听很失望,我已是涸澈之鱼,哪等得及西江之水。馆长安慰我说:“你是一个很好的画家,不要泄气,我写一封信,让他们给你提供方便。”他写了信后,那边回话说,正好有个画家取消了展览, 可以把我塞进去,三个月后就可以办我的画展。

当时,我的画都卖了,手头没有作品,但这个机会难得,对我而言,可能就是一个全新的开始,所以我一口应承下来,说“没问题”。那时我刚发生车祸不久,行动还很不方便,加上我在国内时已患上腰椎间盘突出,腰经常疼得很厉害,所以这套参展的作品,很多幅是在地下室中跪在地下画的。三个月内赶出一个展览,健壮的人尚且困难,何况我呢。不过,为了生存下去,我有股拼劲,不但完成了足够的画作,而且画出了几张丈二的大作品。

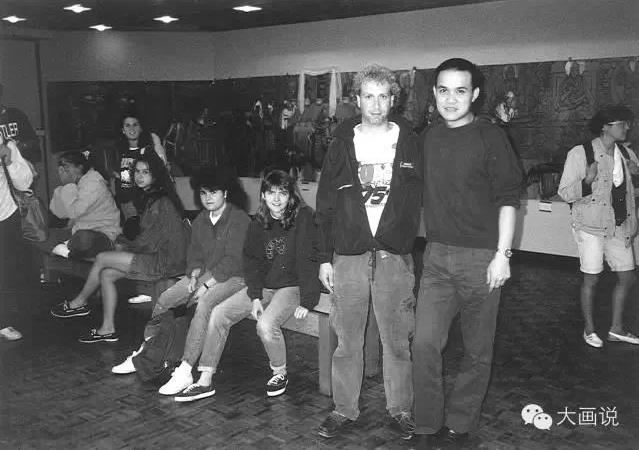

▲在温哥华UBG大学亚洲中心的史国良画展上

主办方很照顾我,不收展出费,如果卖出了画,交多少钱,随我的便。我临时借了些镜框,大厅全挂满了。结果,画展开得非常成功,原计划展出一周,后又延期三天。这还得力于先前香港一个画家为我做了铺垫。这个画家特别牛,他也参加过蒙特卡罗大赛,但没拿奖。在这里办展览时,他便用大字标题写上“著名画家,参加过蒙特卡罗大展,被青睐”之类的话。电视、报纸都有相关的宣传报道。经过他的炒作,蒙特卡罗大赛的国际地位已被此地的人们所了解。而他是未获奖的画家,我则是获奖的画家,在人们眼中,自然不同。

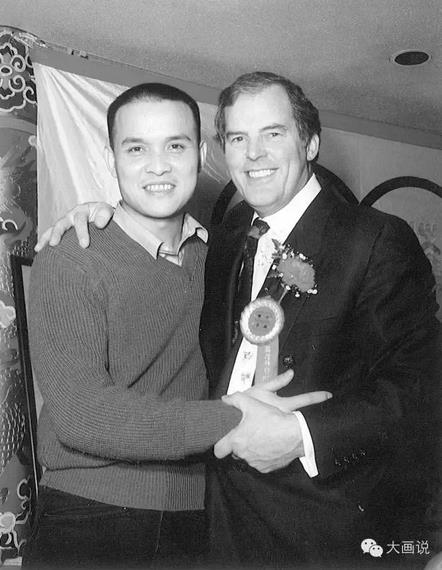

▲和加拿大B.C省长温德森先生合影。这个省长对华人十分友好,我也帮他们做了不少义工。

来看展览的人很多,八九十岁的老人也来了。温哥华的华人画家有三百多人,来捧场的不少。我这次拿出的基本是西藏题材,西方人很少见过这样的作品,所以一时很轰动,电视、报纸炒得很热闹。特别是华人媒体很重视这件事,纷纷采访我,我还在电视上唱了歌。他们说,过去国内来的画家,什么猫王、牡丹王、梅竹王的,一打听没这个人,这次来了一个真画家,很为华人争光。画展上,有几幅小画卖了;我带去的资料,大家也抢着买,总共有几千块的收入,对我来说,这是救命的钱。主办方说,别交费用了,延期三天是我们要延的,你已经作出贡献了。但我还是交了五百块钱,象征性的吧。

画展快结束的时候,我的妻子刘玉梅来了。我受了伤,需要人照顾,所以加拿大同意了她的申请。她下了飞机,直接来到了会场。那天她穿着自己手工扎染的大裙子,花枝招展,一出现在展厅,人们眼睛一亮,说没想到史国良有这么个漂亮的媳妇。她的到来,使画展的尾声再掀起个小高潮,我觉得自己挺有面子的。

▲我漂亮的妻子刘玉梅

刘玉梅不知道我住的地方,从展厅回到地下室,她一看:“你怎么住在这儿啊?”哇地一下就哭起来了。晚上睡觉一翻身,床垫子里的弹簧伸出来,扎得她“嗷”地惊叫一声。她看了看四周说:这不是人住的地方,无论如何也要搬。

第二天就开始找房子,最后按照报纸提供的线索,找到了一个合适的住处。这是一个三层小楼,我们住在顶层阁楼上,条件比地下室要好一些,起码不潮湿。但只有在屋子中央我才可以直起身来,其他地方就得蹲下了。这是座老房子,人与老鼠共处,每天夜间我们都要起来抓老鼠,一般能抓个两三只。

▲当时搬家住的小阁楼,地下室住的是大陆来的一些偷渡者。

尽管住的地方仍不理想,但我们的日子好过多了。画展之后,陆陆续续有人买我的画。买家基本是华人,有广东的、香港的、台湾的。能以卖画为生,在温哥华是很难得的。当然,维持这个家,也要靠我的妻子,她来后不久,就出去打工了。

她的第一份工作是到一个台湾人开的餐馆里去帮厨。那天是我送她去的。餐馆老板特粗鲁,老远就喊:“你们俩是哪一个?”她答应一声就过去了。老板骂骂咧咧地说:“把这个切了!”我一看,好嘛,一大筐葱头。她切了一会儿就开始抹眼泪,我不知道她是因为挨了骂呢,还是让葱头熏的,我赶快走了。她在那家餐馆打工期间,脏活、累活全都推给了她,每天回来手都会被洗碗液刺激得肿胀和酸痛。后来她又找了一家工厂做工。到餐馆辞工时,老板要她找个人来顶替。正好国内来了个叫徐伟德的画家,南京人,还没找到工作,我们就把他介绍了过去。谁知他第一天就跟人家干了起来,抓起了碗扔到老板脸上。他跟我说:“我真佩服你媳妇,居然在这种非人的地方干了一年!”

▲1991年北京画院院长刘春华来访

妻子的第三份工作是到一家五星级宾馆里当服务员。她的活儿十分辛苦,要整理十六个套房。我有个外甥在国内的宾馆里打工,整理六个套房就累得受不了。他那六个套房,还是国内的标准;而我妻子干的十六个套房,则是国际标准,工作量大得多。老板一进屋,随便摸哪儿,有一点灰都不行。家里的饭都是我做,刘玉梅干完十六个房间回来,已筋疲力尽,就想睡觉,连饭都懒得吃。第二天一早,她又走了。她特能吃苦,半年里居然得了先进,还拿了奖金回来。晚上,她经常得意地告诉我:“今天又多了一点儿小费!”服务员有个习惯,一进屋就先看看有没有小费。她最初见一个上海服务员总是在她之前把门都打开了,觉得奇怪,后来才知道,那是抢先收小费去了。

▲辛苦的妻子刘玉梅,为我付出很多

刘玉梅一边工作,一边学英语。女人掌握语言的能力比男人强,很快她在工作中就可以用英语和人家对话了。我在国外待了多年,可惜语言方面没有一点儿长进。进关出关非得有个翻译在旁边,否则我一点儿听不懂。平日问个路什么的,我都是用结结巴巴的中式语法问,问到成年人还好,问到小孩儿,他们完全不知道我说什么。比如我说“你好吗”,小孩儿能听懂;而我要说“吗你好”,小孩儿就不明白了。大人虽然能猜出我问话的意思,但他们的答话,又使我听得一头雾水。所以,在国外即使是问个路,十有八九也是白问。

温哥华有很多风景区,我在那里住了六年,许多地方都没去过,与到此地作短期旅游的人谈起,我都显得很无知。整天为生存忙碌,一门心思就想使日子过得好一些,哪有闲情雅趣去游山玩水呢。

▲从温哥华到维多利亚岛要坐渡轮,在船上正好一只海鸥飞过,大陆画家金立文按下了快门,留住了这个影像。

那时我们吃得最多的就是猪蹄子、猪耳朵。这些东西在国内很受人欢迎,价格也比较高,但在西方这却是最便宜的物品了。我吃不惯,油太大,但为了省钱,还是不断地买,不断地做着吃。偶尔,我和妻子也改善一下生活,那就是到外面吃一顿自助餐。所以,在温哥华有很长的一段日子,是在辛劳和油腻中度过的。(待续)

▲在温哥华与邻居们合影,那段时光刻骨铭心!

在加拿大奋斗几年后,我们把儿子史村也接了过来,那年他九岁……(请关注史国良《回望红尘》连载25:身在异邦 · 孤独的史村)

史国良作品

史国良

1956年生,1980年毕业于中央美术学院国画系研究生班。现为国家一级美术师,中国国家画院研究员,中国美术家协会会员,中央美术学院客座教授,首都师范大学美术系客座教授。作品《刻经》荣获第二十三届蒙特卡罗国际现代艺术大奖赛联合国教科文组织大奖,为此又受到中华人民共和国文化部荣誉嘉奖。1989年移居加拿大温哥华,1995年在美国西来寺披剃出家,为中国画僧的传人,2010年还俗,现定居北京。(中国山水画艺术网编辑)源文来自:大画说

中国山水画艺术网声明:中国山水画艺术网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供浏览者参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担,和本网站无任何关联。本网发布的讯息您如发现侵犯您的著作权,请及时和我网联系,在提交相关证明文件后,我网会选择删除。如您想转载本条信息到手机微信或微博,请在网页下端左侧点击“分享到”自助转发,或关注本网微信公众号zgsshysw。