▲北京少年宫

那时到处宣传反潮流的“英雄”,什么交白卷的张铁生、批判老师的小学生黄帅等等。少年宫交给我们任务,要到黄帅学校中关村一小去拍照片,宣传黄帅的“事迹”。照片都是黑白的,办展览时,能不用照片,尽量不用,而是拿画补足。我觉得画的效果更好,而且这也是我的用武之地。那时,我很愿意接受这类宣传工作,不仅单位里可以买很多的纸和美术用品,而且可以大量地去画。少年宫办的展览中,有时多一半的宣传作品都出自我之手。自己画,自己托裱,我很得益于这种实践活动。

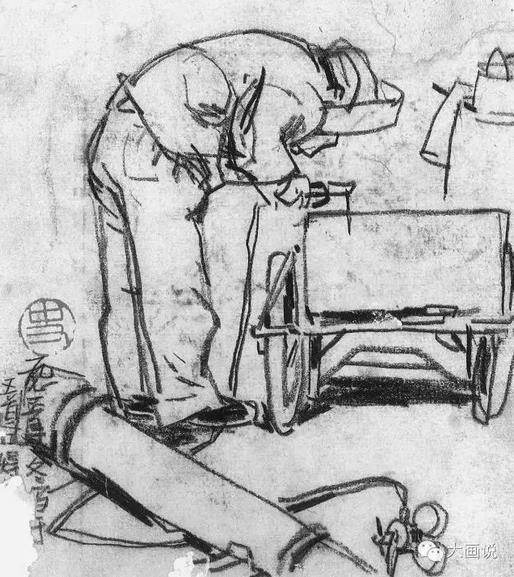

▲史国良早期速写

海淀有很多山区,那里的小学校很偏僻。少年宫的老师多数年纪大了,又有家小,不愿到那里去辅导,我便抢着去。骑自行车上山,到了就住在那儿。辅导完学生之后,全是自己的时间,可以一天到晚地画。每次下乡回来,我都带回一大卷画,贴满一墙。少年宫的同事们都说我太用功,太玩命了。

▲史国良早期速写

少年宫没有宿舍,别人下班都回家,只有我自己住办公室。我在一张大会议桌下铺上稻草,再围起一个帘子当蚊帐,便可以钻进去睡觉了。下雨天反潮,稻草和帘子都是湿漉漉的,赶上出太阳的日子,就得马上拿出去晒。布帘子根本挡不住蚊虫,他们都说我有本事,不怕叮咬。

▲1973年在少年宫为创作《新的一页》摆模特动作

我到农村、山区画画,回来经常赶不上吃饭。门外有个菜市场,卖小萝卜,五分钱一堆,我买上一脸盆,坐在门口,一根接一根,全吃了。

别人看着我苦,看着我累,可我自己不觉得,我对自己的处境十分知足。我能挣工资,一个月42元钱,能买很多白报纸,毛笔和宣纸也都备齐了,我可以甩开臂膀干自己喜欢的事情。而且,这时在我的学画历程中,有个重大的转折,我找到了周思聪①老师。

▲周思聪老师

其实我上师范学校的时候就知道了周老师,我特别喜欢她的画,她和她的先生卢沉②都是大画家。我曾冒昧地闯到她工作的北京画院见她,并到她家中请她给我看画。她初次看了我的作品就说:“你画得挺好,你的感觉很好,感觉在艺术创作中非常重要。画画三分靠勤奋,七分靠悟性,要举一反三……”她的指点,如醍醐灌顶,使我眼前一亮。那次的会面,给我留下了极深的印象。

到了少年宫后,有机会我就往周思聪老师那里跑,隔个三两天准去一趟。周老师让我多画速写,每天画十五张,可我至少要画三十张。

▲史国良早期素描

北京火车站人多,男女老少、不同职业、不同民族、不同地域的旅客汇聚到一处,各种形象、各种神情、各种动态,随你去画,那真是个画人物速写的最好的场所。下了班,我经常骑车去北京站,一画就画到凌晨两三点,有时甚至画一夜。

▲北京火车站

周思聪老师每次都是一张一张翻看,一张一张地讲评,她讲得细心,我听得认真。她总是表扬我说:“你看那些学生,一年画的,还没有你一个礼拜画得多呢。你画得比我好。”听到这些鼓励的话,我很振奋。

周思聪老师周围聚集了一批跟她学艺的孩子,她常用我的例子教育学生。当时圈内形成了一种风气:学史国良,史国良用功,画速写玩命,用麻袋装。那时画速写都是这种训练方法,不少孩子还把我当成偶像,也跑到北京站去画。其中一些人后来考上了美术学院,如今也都是很有成就的画家了。

▲疲倦极了打个盹儿

周思聪老师忙不过来时,常把她的学生送到我这边,说:“去找史国良。”我把她给我讲的东西配上插图,编成一套教材,自己刻蜡板,油印成册,再讲给其他孩子听。周老师看到了这个册子,很吃惊,问我是不是每次回去,都补做笔记。我说没有,我都记在心里了。她很感叹,说她自己都没有整理得这么详细,认为我干得不错。其实,何止是记在心里,她对我的指导已完全化为我的艺术血液了。

那段时间,跟着周老师学,领悟到很多东西,每个星期都在提高,似乎都能感觉到自己一步一个脚印地往前走。我爸我妈看到我画得那么投入,都说:“咱家仨儿中魔怔啦,有病了!”我真是太痴迷了,感觉不到累,画得很轻松,很愉悦。但在旁人眼里,我的行为就有些怪,于是遇到了一个大麻烦。

▲史国良早期速写

一次我到北京站去画画,有个士兵警惕性特别高,盯上了我。画速写,得背着模特儿,不能让被画的人知道,这样才画得生动,我一边画,一边挪地方,老得躲着。那位士兵看我鬼鬼祟祟的样子,起了疑心,紧跟着我,我还不住地问:你给哪儿画?谁派你来的?是不是有任务?我不理他,看他走来,我就换个地方。一会儿,他把值勤的工人民兵带了过来,把我扭送到了办公室。

▲史国良早期速写

那时正在批判意大利著名电影导演安东尼奥尼,说他拍的纪录片专门搜集新中国的阴暗面,刻意歪曲我们国家的形象。车站的民兵们抢过我的速写本,看到上面画的净是老农民,还画得黑乎乎的,便认定我也是在丑化社会主义。他们质问我:“你老师是不是安东尼奥尼?你是不是给苏联大使馆画的?好啊,专门画一个个脑袋,你这是要我们人头滚滚落地呀!”这些人让我站到墙角,踢我,逼问我们单位的电话。我怕让单位知道,但又不能不告诉他们。下午的时候,单位来人领我了,这时我已在墙角整整站了四个小时。来接我的人是少年宫美术组画油画的赵燕潮老师。他连声说:“这个史国良头脑简单,政治觉悟不高,我们领导说回去得好好对他进行批评教育。谢谢你们对他的帮助。”赵燕潮要拿走速写本,那边不给,说这是罪证,是黑教材。他说,我们回去批判他,也得要个罪证,于是把速写本带了出来,一出门他就还给了我。我抱怨他来得这么晚。他说:“你这小子不谢谢我,还抱怨,下次再有这事我不管了!”回到少年宫,挨了领导的批,还要我写检查。我不服气,画速写,能不偷偷画吗?用炭笔,能不出黑色吗?领导斥责我:“你是有前科的人,过去就因为黑画挨过批,真不长记性,政治觉悟太低,再这么画下去,真和安东尼奥尼差不多了。”于是,我在单位又一次被看成是只专不红的“白专”。

▲史国良早期速写

在少年宫工作期间,我又结识了一位将会对我的艺术创作产生极大影响的老师——黄胄先生。黄胄是泰斗级的画家,他的人物画是绘画史上的一个高峰。他擅长画驴,他的新疆民族风情画好极了,特别有名。“文化大革命”初期,江青点名批他,说他是驴贩子,《解放军报》发了整版批判驴贩子的文章。他之所以被批,正是由于他的作品与社会上那些极“左”题材的绘画不同调。他以速写的线条与中国花鸟画的笔墨相结合的画风,表现出生活中活生生的形象,没有一点儿政治宣传的痕迹,这给当时沉闷的中国画坛吹来了一股和煦的春风。“文革”前,邓拓写过一篇文章,叫做《黄胄三新》:笔墨新、形象新、意境新。

▲黄胄 《猎鹰图》

那时,各地美术学院年轻的师生们都把黄胄当成偶像,当成神一样来崇拜。什么地方发表了黄胄的画,立刻会被剪下来。我见过周思聪老师就剪了整整一本黄胄的作品。不止一个人跟我说:当年黄胄办画展,美术馆一进门有幅他画的《丰乐图》,一个身穿红花衣服的姑娘在地毯上翩跹起舞,一个男子在她身边拍着手掌,人物活灵活现,呼之欲出。我自己在“黑画”展上看到黄胄的《猎鹰图》,那个哈萨克老人就像在看着我,直看到我的内心。自那之后,我就把画里的那个老人当成黄胄了,我觉得黄胄就应该长得那样。

长久以来,我有一个心愿:一定要见到黄胄,拜他为师……(请关注史国良–《回望红尘》连载8:求学之路·师缘)

《礼佛图之三》 1994年 史国良作品

①周思聪(1939—1996),中国美术家协会原副主席,中国著名女画家。天津市宁河县人。

②卢沉(1935—2004 ),中国著名国画家,江苏苏州人,1953年考入中央美术学院中国画系,从师叶浅予、蒋兆和、李可染、刘凌沧等,1958年毕业并留校任教,后担任中央美术学院教授。

史国良

1956年生,1980年毕业于中央美术学院国画系研究生班。现为国家一级美术师,中国国家画院研究员,中国美术家协会会员,中央美术学院客座教授,首都师范大学美术系客座教授。作品《刻经》荣获第二十三届蒙特卡罗国际现代艺术大奖赛联合国教科文组织大奖,为此又受到中华人民共和国文化部荣誉嘉奖。1989年移居加拿大温哥华,1995年在美国西来寺披剃出家,为中国画僧的传人,2010年还俗,现定居北京。(中国山水画艺术网编辑)

中国山水画艺术网声明:中国山水画艺术网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供浏览者参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担,和本网站无任何关联。本网发布的讯息您如发现侵犯您的著作权,请及时和我网联系,在提交相关证明文件后,我网会选择删除。如您想转载本条信息到手机微信或微博,请在网页下端左侧点击“分享到”自助转发,或关注本网微信公众号zgsshysw。